Die hybride Cloud als unverzichtbarer Motor der digitalen Zukunft

Monolithische Architekturen und Anwendungen behindern die durchgängige Digitalisierung der Geschäfts- und Verwaltungsprozesse. Eine maximale Zukunftssicherheit bietet letztlich nur eine moderne Hybrid-Cloud-Umgebung, die Offenheit, Flexibilität und Unabhängigkeit bietet und damit als Innovationstreiber fungieren kann.

Dass viele deutsche Unternehmen und auch der öffentliche Sektor die Digitalisierung weiter aktiv vorantreiben müssen, steht außer Frage. Auch die neue Bundesregierung hat mit der Gründung eines eigenen Digitalministeriums eine wichtige Weichenstellung getroffen und klare Leitplanken gesetzt. Im Koalitionsvertrag heißt es explizit: „Unsere Digitalpolitik ist ausgerichtet auf Souveränität, Innovation und gesellschaft-lichen Fortschritt.“

Eine umfassende Digitalisierung beinhaltet den möglichst reibungslosen und effizienten Einsatz neuer Entwicklungen und Technologien wie Cloud-nativer Architekturen, Microservices, Edge Computing oder KI-Modelle. Zugleich dürfen dabei nicht die aktuellen geopolitischen Herausforderungen und makroökonomischen Veränderungen außer Acht gelassen werden, die auch Auswirkungen auf die Festlegung einer IT-Strategie haben. Gerade die digitale Souveränität gewinnt hier zunehmend an Bedeutung.

Hybrid-Cloud-Plattform als ideale Infrastrukturbasis

Im Zentrum einer zukunftsgerichteten IT-Strategie muss die Entscheidung für die optimale Infrastruktur und IT-Plattform stehen. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen kristallisiert sich dabei eine offene, standardisierte Hybrid-Cloud-Plattform als ideale Umgebung heraus. Ein Standard-basierter Ansatz für IT-Umgebungen und -Infrastrukturen gibt Unternehmen die nötige Konsistenz, um die Komplexität und die Kosten zu reduzieren. Dabei sollten Kriterien wie Flexibilität und Sicherheit erfüllt, Portabilität unterstützt und ein umfangreiches Ökosystem nutzbar sein.

Hybrid-Cloud-Modelle verknüpfen die On- und Off-Premises-Ressourcen. Damit können Unternehmen einerseits die Skalierbarkeit einer Public Cloud und andererseits die Flexibilität einer Private Cloud für die Umsetzung von Anforderungen in Bereichen wie Sicherheit, Datenhaltung und -verarbeitung oder Risikomanagement nutzen. Eine integrierte Plattform unterstützt alle Betriebsumgebungen vom eigenen Rechenzentrum und von Edge-Umgebungen bis hin zu lokalen Cloud-Providern oder den großen Public-Cloud-Anbietern.

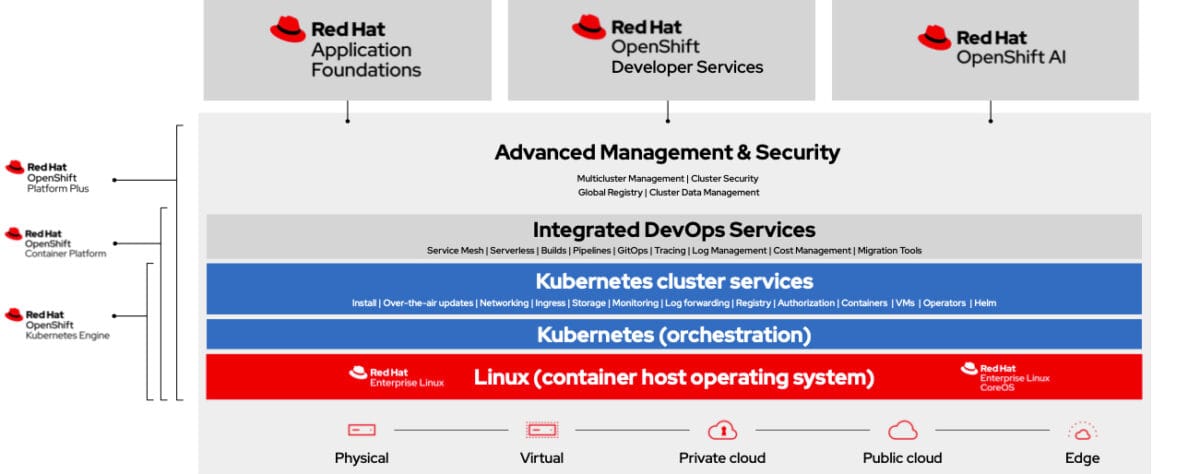

Die Vorteile einer einheitlichen, zentralen und offenen Infrastruktur- und Applikationsplattform, wie sie etwa mit Red Hat OpenShift zur Verfügung steht, sind vielfältig. Dazu gehört die Flexibilität bei der Wahl des Cloud-Anbieters. Unternehmen können so die geeigneten IT-Infrastrukturoptionen beim Deployment und der Ausführung von Anwendungen aus verschiedenen Cloud–Angeboten frei wählen, und zwar jederzeit neu und mischbar. Zudem ist eine hohe Portabilität gegeben. Das heißt, je nach den eigenen Richtlinien, den Anforderungen des Marktes oder den Vorgaben von Regulierungsbehörden können Workloads schnell zwischen Public-Cloud-Anbietern oder auch aus der Cloud zurück in das eigene Rechenzentrum verschoben werden.

Ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung einer Applikationsplattform ist auch das dahinterstehende Ökosystem. Je umfassender und besser vernetzt es unter Einbeziehung von Cloud-, Software- und Hardware-Partnern ist, desto mehr Synergien ergeben sich für die Anwender. Viele Unternehmen legen dabei vor allem auch Wert auf eine Betriebssystemoption, die für die Integration mit SAP S/4HANA zertifiziert

ist. Sie bietet die sichere, skalierbare und -zuverlässige Basis, um die spezifischen Anforderungen von geschäftskritischen SAP-Workloads zu unterstützen.

Virtuelle Maschinen und Container auf einer Plattform

Klar ist, dass die zunehmende Hybrid-Cloud-Nutzung auch eine massive Veränderung der Anwendungsentwicklung und -bereitstellung mit sich gebracht hat. Niemand bestreitet mehr, dass in Containern und Kubernetes die Zukunft der Anwendungsinfrastruktur liegt. Container ermöglichen Entwicklern die Erstellung effizienter Cloud-nativer Anwendungen, die mit neuen Technologien wie KI integriert werden können. Darüber hinaus wurden mit Container–Orchestrierungsplattformen Tools und Automatisierungen eingeführt, die IT-Teams dabei helfen, das Lifecycle Management dieser modernen Anwendungen in umfangreichen Hybrid-Cloud-Umgebungen zu optimieren.

Nicht vergessen werden darf, dass Con-tainer und Cloud-native Anwendungen auch die mit traditionellen VM-Architekturen verbundenen Einschränkungen überwinden können. Sie betreffen etwa die effiziente Unterstützung der Applikationsentwicklung und -modernisierung oder die Nutzung neuer Entwicklungen rund um Microservices oder Serverless-Computing. Seit inzwischen mehr als zwei Jahrzehnten setzen -Unternehmen bereits auf Virtualisierungstechnologien, um Anwendungen und Services bereitzustellen, und virtuelle Maschinen werden auch künftig ihre Berechtigung haben – selbst wenn auf Nutzerseite derzeit die steigenden Kosten zu berücksichtigen sind. Virtualisierung eignet sich zum Beispiel für Hardware-nahe oder traditionelle Applikationen, die nur in längeren Zyklen ge-ändert werden. Zudem sind nicht alle Applikationen ohne Weiteres containerisierbar.

Es stellt sich nun die Frage, wie Unternehmen die beiden Themen Virtualisierung und Container am besten unter einen Hut bringen. Ein Parallelbetrieb zweier Silos ist hierbei mitnichten der optimale Weg. Genau an diesem Punkt kommen dann wieder neue Cloud-native Anwendungsplattformen ins Spiel, die sowohl virtuelle Maschinen als auch Container in hybriden Cloud-Umgebungen konsistent hinsichtlich des Managements und Betriebs unterstützen. Unternehmen können so zum einen alle virtualisierten und containerisierten Workloads mit einheitlichen Prozessen und Tools bereitstellen und verwalten. Zum anderen haben sie die Möglichkeit, Innovationen in Bereichen wie Entwicklung und Pipelines, Git-Ops, Service Meshes oder serverlosen Technologien zu nutzen. Damit schlagen sie die Brücke von der Ausführung traditioneller virtualisierter Workloads hin zur Anwendungsmodernisierung mittels Cloud-nativer Konzepte.

Open Source als Schlüsselfaktor

Unweigerlich verbunden mit Hybrid-Cloud-Plattformen ist der Begriff Open Source, da Open-Source-Technologien die zentrale Rolle bei der Konzeption und beim Betrieb von Hybrid-Cloud-Umgebungen spielen. Open Source schafft die technolo-gische Grundlage für Interoperabilität, Flexibilität, Transparenz und Kontrolle. Nutzer von Open Source erhalten eine größere -Unabhängigkeit von Lieferanten und damit eine größere Flexibilität bei der Auswahl von Lösungen. Deshalb gewinnt Open Source gerade im Hinblick auf die digitale Souveränität zunehmend an Gewicht. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu unter dem Punkt „Wir sorgen für unsere digitale Souveränität“: „Wir definieren ebenenübergreifend offene Schnittstellen, offene Standards und treiben Open Source mit den privaten und -öffentlichen Akteuren im europäischen Ökosystem gezielt voran (…). Dafür richten wir unser IT-Budget strategisch aus und -definieren ambitionierte Ziele für Open -Source.“ Das heißt, dass die Bedeutung von Open Source und ihres immensen Poten-zials nun auch in der Politik vollständig angekommen ist. Schließlich sind Linux, Open Source und offene Standards seit mehr als 30 Jahren eine Erfolgsgeschichte in der IT.

KI und Open Source

Das Spektrum der KI-Anwendungen reicht von einfachem Konsumieren kommerzieller Dienste wie Copilot, Joule oder Gemini über die Einbettung und Integration in eigene Anwendungen bis zum Finetuning, Modelltraining und zu Agentenworkflows in kon-trollierten, eigenen Umgebungen und Landschaften. Immer dann, wenn KI produktiv in geschäftskritischen Bereichen unter eigener Kontrolle eingesetzt werden soll, ist Open Source von entscheidender Bedeutung. Damit wird die Grundlage für eine „Vertrauenswürdige KI“ geschaffen, deren Leitprinzi-pien Erklärbarkeit, Fairness, Robustheit und Kontrollierbarkeit von KI-Modellen sind. Prototypen sind schnell gebaut, aber der Übergang in skalierte Produktivumgebungen stellt viel mehr Anforderungen. Es zeigt sich, dass vor allem eine offene Kubernetes-basierte Hybrid-Cloud-Plattform mit Security-Kontrollen, Versionierung und Archivierung die optimale Basis für die KI- und ML-Umsetzung darstellen kann, und zwar mit der Zielsetzung: Any Model – Any Accelerator – Across the Hybrid Cloud. Eine hybride Umgebung ist deshalb von Vorteil, weil Anwender lokale, Edge- und Cloud-Ressourcen benötigen, um ihre KI-Projekte effizient und sicher durchzuführen. Ein Grund dafür ist, dass die immense Rechenleistung, die für leistungsstarke KI-Modelle erforderlich ist, mit der Datensicherheit und -hoheit in Einklang gebracht werden muss. Schließlich sind bei der Nutzung von KI-Anwendungen unter anderem die strikten Security-, Compliance- und Governance-Richtlinien des EU AI Act zu berücksichtigen. Insgesamt kann eine Hybrid-Cloud-Plattform gleichermaßen als Fundament für die KI-Modell-Entwicklung, das KI-Modell-Training und letztlich die KI-Modell-Einbettung etwa in Unternehmens- oder Behördenanwendungen dienen. Idealerweise bietet die Plattform dabei auch eine Zugriffsmöglichkeit auf zertifizierte KI/ML-Partner im Rahmen eines Ökosystem-Konzepts. So können Unternehmen Komplettlösungen zum Entwickeln, Bereitstellen und Verwalten von ML- Modellen für KI-gestützte, intelligente Anwendungen relativ einfach und schnell nutzen.

Red Hat geht davon aus, dass die Zukunft der KI Open Source sein wird und dass Unternehmen mehr Wert aus kleineren, anwendungsspezifischen Modellen generieren werden, die sie mit ihren eigenen Daten trainieren. Mit Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) und InstructLab bietet Red Hat -Unternehmen zum Beispiel die Möglichkeit, Modelle kostengünstig zu trainieren und auszuführen. InstructLab ist ein von IBM und Red Hat ins Leben gerufenes Open-Source–Projekt, das ein vereinfachtes Experimentieren mit generativen KI-Modellen und eine optimierte Modellanpassung unterstützt. Mit Red Hat OpenShift AI stellt Red Hat darüber hinaus eine flexible, skalierbare KI/ML-Plattform bereit, mit der KI-gestützte Anwendungen in Hybrid-Cloud–Umgebungen entwickelt und bereitgestellt werden können.

SAP und Open-Source-Plattformen

Aufgrund der zahlreichen Vorteile werden offene Hybrid-Cloud-Plattformen und Open Source in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in der IT-Infrastruktur und der digitalen Transformation bei den meisten Unternehmen und auch bei der -öffentlichen Hand einnehmen. Es betrifft insbesondere auch SAP-Anwender mit ihren derzeit anstehenden Migrations- und Modernisierungsprojekten. Eine Container–Management-Plattform schafft die beste -Voraussetzung für eine Modernisierung der SAP-Applikationen, denn damit können gemäß der „Keep the Core Clean“-Strategie von SAP zum Beispiel ABAP-Eigenentwicklungen modernisiert und mit modernen Open-Source-Tools und -Frameworks weiterentwickelt werden.

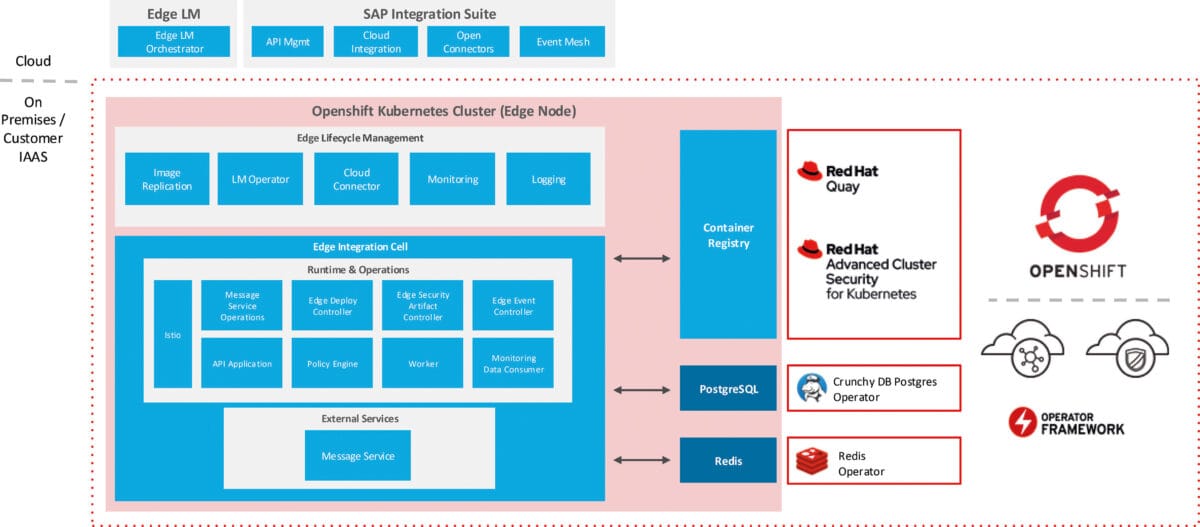

Ein aktuelles Beispiel zeigt das Potenzial einer Hybrid-Cloud-Plattform wie Red Hat OpenShift: die derzeit viel diskutierte Einführung der SAP Edge Integration Cell (EIC), die die Lösungen SAP Process Integration (PI) beziehungsweise Process Orchestration (PO) ablösen wird. EIC ermöglicht Unter-nehmen einen flexiblen Betrieb von APIs, Datenquellen und SAP Services lokal im -eigenen Rechenzentrum oder in einer Private–Cloud-Umgebung sowie eine Inte-gration mit SAP-Cloud-Umgebungen wie der SAP Business Technology Platform (BTP). Die neue Lösung basiert auf modernen Cloud-nativen Open-Source-Frameworks und auf Container-Technologie. Das heißt, die herkömmliche Orchestrierung und Integration von SAP-Landschaften wird im Zuge der Cloud-Modernisierung durch eine Cloud-native Variante der Integration ersetzt. EIC ist damit ein weiterer Beleg dafür, dass sich SAP zunehmend für Open-Source–Plattformen öffnet.

Für den Betrieb der geschäftskritischen EIC ist ein stabiler Unterbau erforderlich, wie ihn gerade eine Kubernetes-basierte Plattform bietet. Sie enthält alle benötigten Komponenten „Out-of-the-Box“ für den -sicheren Betrieb unternehmenskritischer SAP-Anwendungen. Dazu gehören etwa Hochverfügbarkeit, Networking, Storage, Authentifizierung, Sicherheit, Protokollierung und Überwachung. Eine solche Plattform steht mit der führenden Enterprise–Grade-Kubernetes-Plattform Red Hat OpenShift zur Verfügung, die seit Sommer 2024 für EIC freigegeben ist.

SAP-Anwender sollten die S4/HANA–Migration oder die EIC-Einführung somit auf jeden Fall als Chance nutzen, um ein stabiles Open-Source-Fundament mit hohem Automatisierungsgrad aufzubauen. Damit kann zum einen die Bereitstellung, der Betrieb und das Monitoring einer EIC-Umgebung entscheidend optimiert werden. Zum anderen wird damit auch die identische Basis für künftige Innova-tionen geschaffen. Ein Beispiel dafür ist auch die KI-Integration, insbesondere als Ergänzung und zur Integration von Joule und BTP.

Um die digitale Transformation effizient voranzutreiben, wird für kaum ein Unternehmen und auch nicht für die öffentliche Hand ein Weg an der Nutzung moderner Anwendungen, Technologien und Architekturen vorbeiführen. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist dabei die Entscheidung für die richtige Zielplattform und Architektur. Dabei sollten Offenheit, Standardisierung, Sicherheit, Agilität und Flexibilität sowie Unabhängigkeit zentrale Kriterien sein. Eine umfassende Kubernetes-basierte Applikationsplattform wie Red Hat OpenShift kann hierbei die zen-trale, zukunftsfähige Basis bilden.

Zum Partnereintrag